若江漢字 絵画という問い ー I

2025年11月15日[土]- 2026年2月23日[月]

10:00-17:30(入館は17:00まで)

毎週:月・火・水曜休館

入館料/一般800円、学生600円(小学生400円)

■ 12月9日より神奈川県立近代美術館 葉山館との相互割引が適用されます。

現在、神奈川県立近代美術館 葉山館で開催中の企画展「若江漢字とヨーゼフ・ボイス」をご鑑賞いただき、

チケットの半券をお持ちいただいた方に対し、当館の入館料を100円引きにてご対応させていただきます。

※但し、当館企画展「若江漢字 絵画という問い ー I」開催期間中に限ります。1枚につき1回限り有効。

(神奈川県立近代美術館の割引につきましては、オフィシャルHP等でご確認ください)

■ News 2026年2月14日 高橋アキ・ピアノコンサート♪

■ News 2025年11月15日より神奈川県立近代美術館 葉山館で「若江漢字とヨーゼフ・ボイス 撮影されたボイスの記録、そして共振」が開催。

若江漢字は1960年代後半より美術家として国内外で発表を続け、これまでに写真を使用し「視覚」の問題を哲学的に問うコンセプチュアルな作品や政治、経済、環境問題等を含む社会的なテーマを扱ったインスタレーションなどを数多く手掛け、その年代ごとに特徴的な表現で注目を集める作品を制作している。

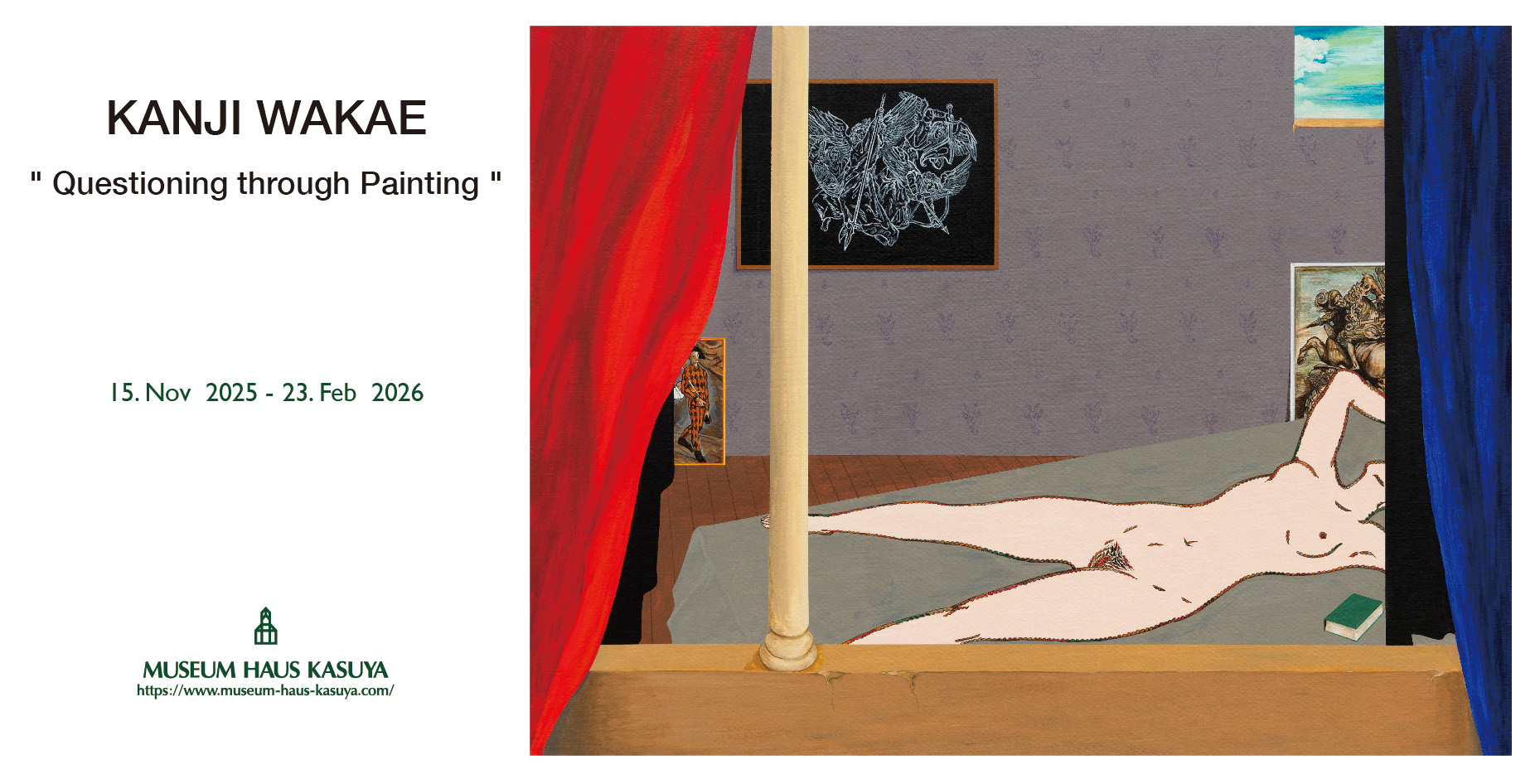

本展では、若江が近年勢力的に制作する絵画作品に焦点を当て絵画とは何か、また現代の絵画がどうあるべきかをその作品を通し再考する。

若江にとって、絵画とは視覚を再現するための手段ではなく、私たちが「世界をどのように見ているのか」「何を見ようとしているのか」「どう見るべきか」等を考えるための装置としての一面を有している。この事は若江がしばし語る「教育教材としての芸術」という考え方にも関連する。かつて絵画はその時代ごとに宗教観や歴史を伝えるといった多層的な役割を担っていたが、近代になりカメラの出現や印刷技術の発達などもあり、その役割が薄れ「何をどう表現するか」というように近代絵画の主題が「表現そのもの」へと変化して行き、そのことが次第に鑑賞者側の絵画に対する捉え方にも変化を与え、現代においてはより感覚的・エフェメラルなものとして受け取られる傾向が強まっている。

そうした中、若江は意図的に西洋美術史の名画や宗教画を和歌の世界で用いられる「本歌取り」のように画中画として登場させて描いている。それは絵画史へのオマージュではなく、「絵画」という制度が私たちの世界観をどのように形づくってきたかを問い直す方法であり、古典的なモチーフを現代に呼び戻し、そこに後世の作家ならではの分析や時代精神を重ね合わせることで、現代のナラティブな表現へと再構築し、かつて絵画が担っていた機能(多層的な役割)を復権すべく試みている。

KANJI WAKAE

” Questioning through Painting ”

November 15 (Sat) 2025- February 23 (Mon) 2026

10:00 – 17:30 (Last admission 17:00)

Closed on Mondays, Tuesdays and Wednesdays

Admission:

800 yen for adults

600 yen for students

400 yen for elementary school students

■ From December 9, 2025, mutual discount is available between Museum Haus Kasuya and The Museum of Modern Art, Hayama.

Bring a stub of a ticket for the exhibition “Wakae Kanji+Joseph Beuys” at The Museum of Modern Art, Hayama, to get 100-yen discount on the admission fee to our museum.

Valid only during the exhibition ” Questioning through Painting” and applies to one entry.

(For discount at The Museum of Modern Art, Hayama, please refer to the website)

■ Closed from December 22, 2025 (Mon) to January 3, 2026 (Sat).

Kanji Wakae has been exhibiting his work both domestically and internationally since the late 60s, and has created numerous conceptual works using photography to question visual perception, as well as installations around social themes including politics, economics, and the environment. The artist produces artworks attracting attention for their distinctive expressions in each decade.

The present exhibition focuses on the paintings that Wakae has recently been producing energetically, and reconsiders what painting is and should be through these works.

Wakae does not consider painting a means of reproducing human vision. According to the artist, painting has an aspect of a device for thinking about how we see the world, what we intend to see, how we should see, and the like. This is also related to the idea of art as educational material, which Wakae often mentions. Paintings once played a multi-layered role in conveying religious views and history in each era, but emergence of photography and development of printing technology eclipsed the role and changed the subject of modern painting to expression itself, that is, what to express and how. The way viewers perceive paintings has changed accordingly, and paintings are more and more likely to be perceived in a sensory and ephemeral manner.

Wakae intentionally features masterpieces from Western art history and religious art as paintings-within-paintings, similar to the Honkadori technique used in Japanese poetry. This is not an homage to the art history, but a way of questioning how painting as an institution has shaped our world view. By bringing classical motifs back to the present and overlaying with his analysis and zeitgeist, Wakae reconstructs painting into a narrative expression in today’s context, attempting to restore the function (multi-layered role) that painting once played.